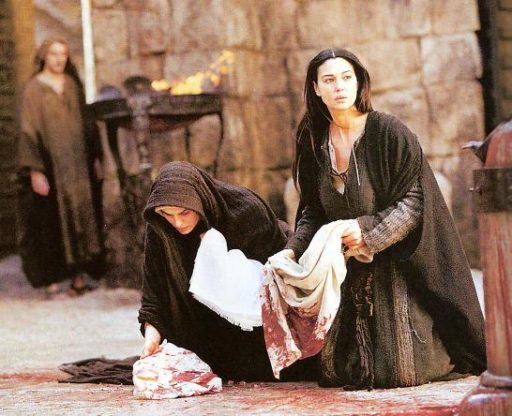

«Anegada en dolor, está María junto a la Cruz. Y Juan, con Ella. Pero se hace tarde, y los judíos instan para que se quite al Señor de allí.

Después de haber obtenido de Pilatos el permiso que la ley romana exige para sepultar a los condenados, llega al Calvario un senador llamado José, varón virtuoso y justo, oriundo de Arimatea. Él no ha consentido en la condena, ni en lo que los otros han ejecutado. Al contrario, es de los que esperan en el reino de Dios (Lc XXIII,50-51). Con él viene también Nicodemo, aquel mismo que en otra ocasión había ido de noche a encontrar a Jesús, y trae consigo una confección de mirra y áloe, cosa de cien libras (Ioh XIX,39).

Ellos no eran conocidos públicamente como discípulos del Maestro; no se habían hallado en los grandes milagros, ni le acompañaron en su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, en el momento malo, cuando los demás han huido, no temen dar la cara por su Señor.

Entre los dos toman el cuerpo de Jesús y lo dejan en brazos de su Santísima Madre. Se renueva el dolor de María.

—¿A dónde se fue tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se marchó el que tú quieres, y le buscaremos contigo? (Cant V,17).

La Virgen Santísima es nuestra Madre, y no queremos ni podemos dejarla sola».

Todo está consumado.

Vuelve a confirmarse aquello dicho por San Juan en el prólogo de su Evangelio:

«En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron»

(Jn 1,10-11).

NO LO RECONOCEMOS…

El gran reproche que vivimos estos días es que Dios está entre nosotros, y nosotros, que somos suyos, no lo reconocemos.

Y para más INRI, no lo reconocemos porque es un Dios incómodo.

Acabamos de escuchar las escenas de la XIII estación del Viacrucis. Nos sorprende hasta qué punto es capaz de llegar la maldad del hombre.

Aquel que pasó entre nosotros haciendo el bien, y haciendo todo bien, -el cordero sin mancha- fue condenado en un proceso fraudulento, sin pruebas.

Pero no les importó torcer la verdad (dijeron que era enemigo del César) con tal de tener ellos la razón.

Jesús era demasiado incómodo. Pasó haciendo el bien, pero el bien que hacía era incómodo. Al inicio, lo escucharon con curiosidad; luego discutieron con Él; después, vieron amenazada el propio status y la propia comodidad.

Jesús era demasiado incómodo, y nos sorprende el ensañamiento contra Él, porque les resultaba incómodo incluso después de muerto.

MUERTE DE CRUZ

La crucifixión era un castigo ejemplar. Es un método sumamente cruel para dar muerte a alguien de modo que todos lo vean y mientras más tiempo pase a la vista de todos, mejor. Por eso, estaba previsto que la agonía de un crucificado pudiese prolongarse durante muchas, incluso hasta dos o tres días.

Como se trataba de un castigo ejemplar, la idea era que los cuerpos de los muertos permaneciesen expuestos a veces durante días, y así sirviera de escarmiento para los demás.

Pero esta vez fue diferente. Había prisa por bajarlos cuanto antes. Los judíos pensaron que se les echaría a perder la celebración de la Pascua si no se llevaban de allí los cadáveres ensangrentados, por lo que pidieron permiso a Pilatos para poder quebrarles las piernas a los crucificados para acelerar el proceso de su muerte.

Así, no habría riesgo de que les sorprendiera el descanso sabático y no pudieran luego bajar los cuerpos.

Jesús sigue siendo incómodo, incluso después de muerto.

Y lamentablemente es una escena que se repite tantas veces en la vida de los cristianos. Pareciera que Dios es ese huésped que tanto queremos, pero a ratos, en momentos concretos y no por mucho tiempo.

Es como esa visita que ya se está alargando demasiado.

Cristo pasa a nuestro lado, y tantas veces sentiremos que es una visita incómoda.

MOMENTOS INCÓMODOS

Cuando sentimos el peso de la pereza en aquello que es nuestro deber y que podríamos retrasar o incluso omitir; cuando la enfermedad nos sorprende por inesperada, por incómoda o por muy prolongada.

Cuando el recordatorio de que Dios nos pidió rezar por nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden hasta setenta veces siete, poner la otra mejilla otra vez.

O cuando pasa la emoción y empieza a costarnos cuidar los ratos de piedad que nos hemos propuesto: asistir a Misa devotamente, confesarnos con regularidad y puntualidad (día fijo, si es posible), rezar el Santo Rosario paladeando cada avemaría, luchar contra el sueño y el aburrimiento en los ratos de oración.

También cuando sabemos que es mejor callar que hablar mal de alguien que no está presente, incluso si lo que vamos a decir no es una mentira.

Es en estos momentos en los que sentimos que ser cristianos no es cómodo, en los que Cristo, que pasa a nuestro lado con su Cruz, nos resulta incómodo.

Tal vez no tanto como a los judíos que lo condenaron, ¿o tal vez sí…

Recordemos la definición de pecado que nos dejó san Agustín. El pecado siempre es “avversio a Deo et conversio ad creaturas”, es decir, darle la espalda a Dios para dirigir nuestra atención hacia una cosa creada.

Es elegir un placer, un objeto, una seguridad, plato de lentejas y olvidarnos del único que nos ha amado hasta el extremo, tal vez porque en el momento de la tentación, elegir a Dios nos resulte incómodo.

DAR LA CARA POR JESÚS

Sorprendentemente, Dios lo sabe, y aun así insiste en redimirnos.

Al verlo ahora descolgado del madero y entregado a los brazos de su madre, tal vez nos termine de caer el níquel de lo mucho que hemos ofendido a Dios y lo mucho que Dios nos ama, hasta el extremo, hasta la última gota de sangre.

En este momento final, dos hombres deciden complicarse la vida: José de Arimatea y Nicodemo. Ellos, junto a las santas mujeres y al discípulo amado, serán los testigos de la sepultura de Jesús.

“Ellos no eran conocidos públicamente como discípulos del Maestro; no se habían hallado en los grandes milagros, ni le acompañaron en su entrada triunfal en Jerusalén.

Ahora, en el momento malo, cuando los demás han huido, no temen dar la cara por su Señor”, lo dice en el Vía Crucis de San Josemaría.

Este reducto de los amigos de Jesús nos dicta cátedra de lo que significa el verdadero amor, que se demuestra -se aquilata- en los momentos difíciles, cuando ser discípulo del maestro resulta sumamente incómodo.

Aprendamos de ellos a no dejar nunca solo al Señor. Este grupo pequeñísimo de personas (encabezado por su santísima Madre), brindan el último piadoso servicio a Jesús, dándole digna sepultura, pero se quedan cortos. Les mueve el amor a Cristo, pero incluso eso es muy poca cosa en comparación con lo que Él les ha dado: la posibilidad de ser ahora hijos de Dios y de alcanzar el Cielo.

CORAZÓN DE MADRE

También tú y yo deberíamos sentirnos deudores con Dios. Incluso la más grande cruz que el Cielo quiera mandarnos es poca cosa comparada con lo que Jesús ha querido sufrir para poder ganárselo.

Vamos a quitarnos la idea de que, al cumplir con el deber de cristianos, le estamos haciendo un favor a Dios. No hacemos más que corresponder ante tanto amor que Dios nos manifestó primero.

Nuestra Madre tampoco se ahorra nada. Tanto nos amó, que nos dio a su Hijo, ¡y mira cómo se lo hemos devuelto!

Ella, la llena de gracia conoce de primera mano la gravedad del pecado porque también participó en el precio de nuestro rescate (valemos toda la sangre de su Hijo).

En el corazón de una madre tan buena como ella, no hay lugar para la queja por la incomodidad.

Pidámosle un corazón grande, generoso, que sepa unirse a la cruz de Cristo, como lo hizo ella, para ganarnos el Cielo.

“La Virgen Santísima es nuestra Madre, y no queremos ni podemos dejarla sola.”

Le pedimos que, al verla ahora, llorando sobre el cuerpo de su hijo muerto, nos arrepintamos de nuestros pecados y que tales sean nuestra conducta y nuestros pensamientos, que jamás le demostremos a Jesús que es una compañía incómoda para nosotros.

Un amigo que nos ama tanto, aunque venga con su cruz, o de modo inesperado, no puede ser nunca una molestia en nuestras vidas.

Deja una respuesta