Hay mucho trabajo. No hay tiempo para ir a escuchar a otro charlatán, le dijo a Rebeca cuando esta manifestó su interés de ir también a escucharlo. Pero su esposa Rebeca no pensaba así. Sus vecinos, al regresar, le habían contado lo que Jesús había predicado y solo de escucharlos sentía mucha paz y crecía su ansia de poder oír sus palabras.

Rebeca había tratado de contarle a Simón, pero éste no quería distraerse de su propósito. Se aproxima la época de lluvia y debo terminar de sembrar el campo de trigo para tener una cosecha temprana, era lo que repetía Simón una y otra vez.

Rebeca se quejaba de que Simón no la escuchaba. Ella se esmeraba en tener la casa arreglada, ponía flores frescas en la mesa todos los días, pero era como si Simón estuviera ciego. Además, era frecuente su enojo sin razón por cosas tontas. Incluso había dejado de hacer sus oraciones diarias. El único tema de conversación era lo que había logrado avanzar cada día y lo que todavía le faltaba por terminar.

El día a día de Simón

Simón se levantaba al alba, se vestía e iba directo al campo a seguir trabajando. Sus hijos, Alejandro y Rufo, lo ayudaban. Cuando el sol caía, Simón dejaba de trabajar, llegaba a la casa a cenar y se acostaba. No había tiempo para compartir en familia.

Pero Rebeca, mientras los hombres trabajaban, seguía reuniéndose con sus vecinas para que estas le contarán más de lo que Jesús había predicado. Luego ella les contaba a sus hijos, que también querían ir a ver a Jesús, pero sabían que tenían la pelea perdida con su padre.

Un día y otro transcurrían igual. Trabajaban incluso el día de descanso. Hasta que terminaron de plantar todo el terreno antes de que las lluvias iniciaran. Simón, que debía estar eufórico, mostró una alegría pasajera.

Simón, vamos a la sinagoga a darle gracias a Dios porque pudiste terminar de sembrar antes de las lluvias, le dijo Rebeca una mañana para ver si así se animaba.

Simón accedió a regañadientes.

Alejandro, Rufo, por favor, acompáñennos, les dijo Rebeca.

Los cuatro se pusieron en camino. Llegaron y dieron gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Simón pareció estar solo un poco más tranquilo.

Simón pensaba: ¿Qué haré ahora? Faltan meses para la cosecha<.

Parecía como si al terminar la siembra ya no le encontrara sentido a su vida.

Sus hijos habían conseguido trabajo con su vecino Juan. Querían ver si ganaban algún dinero para poder ir a escuchar a Jesús de Nazareth.

Pero estos hijos míos, cómo van a trabajar para otro, era lo que pensaba Simón.

Ellos lo que quieren es sentirse útiles y a la vez ayudar a Juan, le respondió Rebeca, quien no le compartió la verdadera razón.

Pero Simón no podía concebir trabajar para otro. Su responsabilidad era su terreno y nada más. Así que veía pasar los días esperando que las plantas crecieran. Hizo unos espantapájaros para mantener a las aves separadas de los brotes que surgían en la tierra. Hizo cálculos de las ganancias que tendría y que haría con el dinero que obtendría.

Su encuentro con Jesús

Una tarde en que se dirigía al pueblo a recoger unos víveres, se encontró con una muchedumbre enardecida.

Condenados a muerte, pensó Simón. Nunca quería presenciar ese peregrinar sangriento al Gólgota así que dio la vuelta y pensó que regresaría al pueblo al día siguiente. Pero un grupo de soldados le dijeron: Oye, tú, campesino, eres fuerte, ven a ayudar a este condenado que ya no puede más con su cruz.

Simón ni siquiera volteó a ver al penitente. Eso no es conmigo, pensó furioso mientras se retiraba, pero los soldados lo jalaron y lo forzaron. Simón trató de resistirse, pero fue inútil. Volteó entonces a ver al penitente y sintió repugnancia.

Este es Jesús de Nazareth que se hace llamar el Rey de los judíos, dijo uno de los soldados, riéndose.

Así que este es Jesús de Nazareth, ¿cómo ha acabado aquí?, pensó Simón y recordó vagamente algunas de las cosas que había escuchado sobre él. Nunca dijeron que era un hombre violento. Más bien se referían a él como un hombre de paz, que sanaba, que guiaba. Así que no entendía de qué se le podía acusar para ser sometido a ese martirio y estar camino a ser crucificado.

La gente alrededor estaba enardecida presenciando este espectáculo sangriento.

Parecen estar celebrando, pero celebrando qué, pensaba Simón.

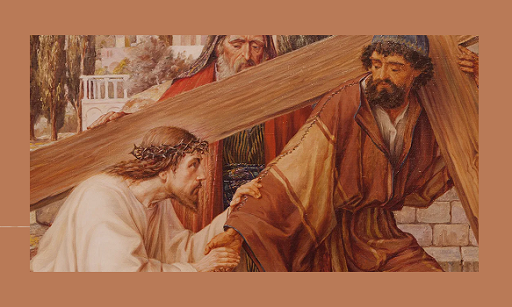

Jesús apenas podía sostenerse en pie, sus túnicas llenas de sangre se pegaban a su cuerpo que parecía haber sido sometido a un sin fin de latigazos. Sobre su cabeza llevaba una especie de corona hecha de espinas y la sangre corría por su rostro. Pero a pesar de la tortura que había sufrido, su rostro sereno fue el que vio Simón y lo dejó impactado.

El enojo de Simón se esfumó y sintió compasión por ese hombre que lucía apacible en medio del sufrimiento. No mostraba ningún gesto de enojo, por el contrario, su rostro ensangrentado estaba tranquilo. Si bien otros condenados gritaban pidiendo clemencia, Jesús se mantenía callado, su gesto frecuente era para mirar al cielo.

Los soldados empujaron a Simón mientras le decían: Ya deja de mirarlo que nada bueno te traerá este Rey.

Ayúdale a cargar su cruz.

Simón sostuvo todo el peso de esa cruz, liberando a Jesús de su carga, pero los soldados lo empujaron y repitieron: Ayúdale a cargar su cruz.

Así que eso hizo. En silencio, caminó a su lado tratando de socorrerlo y sostener lo más posible el peso de su cruz. No hablaron. Hubo solo miradas y gestos entre ambos. Pero fueron suficientes para que Simón creyera que Jesús era un hombre de paz.

Y pensó en él, y en las veces que no contuvo su enojo y fue grosero con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos. Y este condenado a muerte, que había sido ultrajado hasta la saciedad, reflejaba serenidad.

Simón no pudo contener las lágrimas. Se arrepintió de haber sido un hombre duro y se dejó abrazar por el amor de Jesús.

Habían llegado al Gólgota. Su camino había terminado. Los soldados lo empujaron hacia la multitud y Jesús cayó al suelo.

Lo que siguió fue una escena terrible. Simón vio cómo ponían a Jesús sobre la cruz y lo clavaban a ella de manos y pies. El rostro de Jesús mostraba dolor, pero no emitió ningún grito de clemencia.

Simón cayó postrado, llorando, y comprendió que haber cargado con Él su cruz lo había cambiado. Esa cruz inesperada, ese sufrimiento callado le había tocado el corazón. Le había dado la gracia de la fe.

Padre, padre. Alejandro y Rufo llegaron y se abrazaron a él. Detrás venía Rebeca y los cuatro quedaron fundidos en un abrazo.

Los cuatro miraron a Jesús en la cruz.

Jesús miraba al cielo.